华为榜首! 手机全上榜, 唯独小米落选创新50强! 是标准不公?

- 2025-07-22 16:45:34

- 614

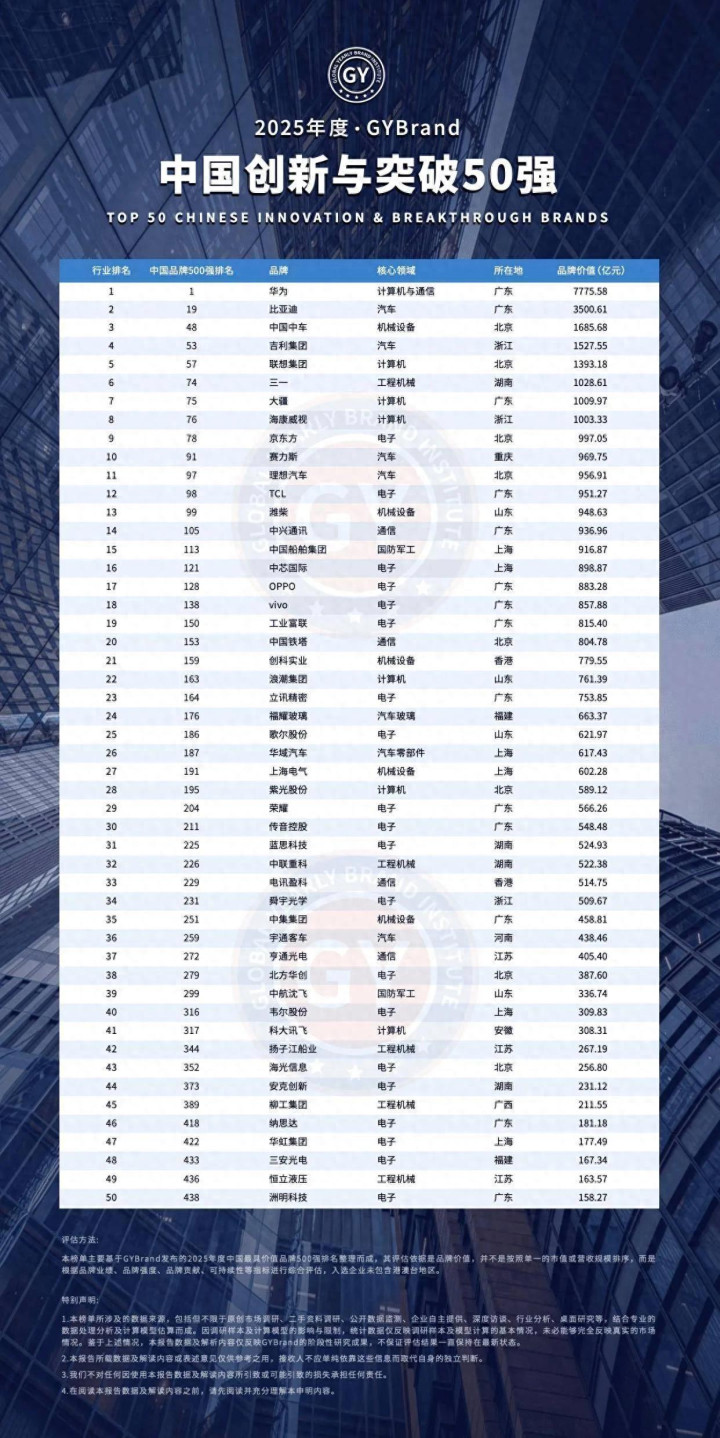

今年五月,小米高调发布首款3纳米旗舰芯片“玄戒O1”,集成了190亿颗晶体管,安兔兔跑分突破300万大关,成为全球芯片技术竞争中的焦点。当业界还在为这款突破性产品热议时,GYBrand发布的“2025中国创新与突破50强”榜单却泼了一盆冷水——华为、比亚迪雄踞榜首,而小米意外落选。

01 创新之争:一份榜单引发的科技圈地震

这份由全球品牌评估机构GYBrand发布的榜单,如同一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪。榜单前十强中,华为以7775.58亿元的品牌价值稳居榜首,比亚迪紧随其后,品牌价值达3500.61亿元。

其他入榜的科技巨头包括联想集团(第5位)、大疆(第7位)、海康威视(第8位)等。令人意外的是,小米却不见踪影。

评估标准成为争议核心。该榜单并非依据市值或营收规模排序,而是基于品牌业绩、品牌强度、品牌贡献和可持续性等多维度指标。尤其强调企业在核心技术攻关、颠覆性产品研发上的突破性进展。

榜单发布后,网络舆论迅速分化。米粉们愤慨直呼“野榜”,认为小米在手机快充技术、影像系统、智能汽车等多领域的创新被忽视。而支持者则拿出评估标准,指出小米在底层技术上的短板。

02 芯片光环下的创新真相:小米玄戒O1的硬核与软肋

玄戒O1芯片确实代表了小米的技术飞跃。采用台积电第二代3纳米工艺,集成了190亿个晶体管,配置了自研的6核AI NPU,算力高达44TOPS。这些参数让这款芯片跻身全球顶尖行列。

在极端精密的制造环境中诞生:台积电南京厂的无尘车间要求每立方米空气含尘量低于10颗,洁净度是手术室的100倍。

但剥开参数的光环,争议也随之浮现。玄戒O1的CPU和GPU核心仍基于ARM公版架构,而非完全自主设计。这与榜单冠军华为形成鲜明对比:华为2024年推出的原生鸿蒙操作系统是中国首个全栈自研操作系统,Mate70芯片实现了100%国产化。

小米的创新模式更偏向技术整合而非源头创新。雷军承诺未来十年芯片研发投入不少于500亿,组建了2500人的研发团队。但对比华为近十年累计投入的1.25万亿元研发资金,小米在基础研究上的投入差距明显。

03 榜单标杆:华为比亚迪的“硬核创新”密码

当榜单将华为和比亚迪置于巅峰,其背后逻辑值得深究。

华为的领先地位建立在“双轮驱动”创新战略上:既坚持以客户需求为中心,又敢于投入前沿基础研究。2024年研发投入达到1797亿元,占销售收入的20.8%。

成果也令人瞩目:打破国外垄断的原生鸿蒙系统、100%国产化的Mate70芯片。这种从操作系统到芯片的垂直整合能力,构建了华为不可撼动的技术壁垒。

比亚迪则凭借刀片电池和CTB车身一体化技术,重塑了全球高端汽车发展格局。在2025年英国机构评选的最具影响力品牌榜单中,比亚迪排名第167位,成为唯一进入该500强榜单的中国汽车品牌。

这些企业共同特征是:在核心技术上实现从0到1的突破,重构了行业规则。这种“硬核创新”正是榜单最为看重的维度。

04 三纳米芯片:技术皇冠上的明珠还是皇帝新衣?

3纳米工艺本身代表着半导体技术的巅峰。一根头发丝的直径约为8万纳米,3纳米仅相当于头发丝横切2.6万份后的其中一份。在这种原子级尺度下制造芯片,堪称人类精密制造的奇迹。

但先进工艺不等于核心技术。当晶体管尺寸逼近物理极限,量子隧穿效应成为技术瓶颈:电子会以概率“穿墙而过”,导致无法控制的静态功耗。解决这一问题需要材料科学的根本突破。

三星和台积电的工艺竞赛揭示了一个事实:单纯追求纳米数字已失去意义。三星3纳米工艺的晶体管密度(1.70亿颗/㎟)甚至低于台积电5纳米工艺(1.73亿颗/㎟)。

芯片行业的竞争焦点已从“纳米数字”转向“晶体管密度+芯片结构”的双轨较量。

05 创新的本质:从参数竞争到价值创造的艰难跨越

小米玄戒O1的研发团队经历了一个芯片从概念到量产落地的全流程,积累了无法用书本衡量的宝贵经验。这种技术积累本身就是创新生态的重要一环。

但真正的创新需要长期主义精神。任正非曾指出:“理论创新才能产生大产业,技术理论创新也能前进。一个基础理论变成大产业要经历几十年工夫,我们要有战略耐性。”

华为的创新管理理念强调“鼓励创新,宽容失败,但反对盲目创新”。其“鲜花插在牛粪上”战略——从不离开传统去盲目创新,而是基于原有存在去开放创新——体现了在继承中突破的务实态度。

当中国企业逐渐进入“无人区”,创新的定义需要超越表面参数,回归到是否重构产业规则、是否构建自主生态、是否掌握关键核心技术的本质维度。

衡量创新的标尺从不在于纳米数字的微小,而在于技术突破的深度。华为工程师在实验室调试鸿蒙系统底层代码时,小米芯片团队在台积电无尘车间验证3纳米设计时,比亚迪工程师在测试刀片电池针刺实验时——他们手中的技术都在定义中国创新的不同维度。

当榜单争议逐渐平息,真正的问题浮出水面:在全球化与自主创新的十字路口,中国科技产业如何平衡技术整合与源头创新?也许答案不在任何榜单里,而在实验室的显微镜下,在工程师的代码中,在每一次对技术边界的勇敢探索里。

- 上一篇:岁男子停车失误致死伤

- 下一篇:这么抽象的女儿她居然拥有三个